こんにちわ。

mamotte運営管理者で理学療法士の平林です。

今回は、脊柱管狭窄症とは何か?というテーマで記事にしました。

脊柱管狭窄症は、

- 腰や足に痛みやしびれを感じる症状

- 歩くのも出来ないほどの痛みでつらい状態になる

- 座ってても、立ってても、腰や足にしびれを感じている

- そもそも歩くのが辛い・・

など、腰痛に関連した症状として比較的多いのが実際です。

この記事を読めば

◎ 脊柱管狭窄症とは何か?についてざっくり理解できると共に、症状や原因についての概要を知る事ができるでしょう。

脊柱管狭窄症で症状が辛いと感じているあなたの力になったら嬉しいです。

今回の内容を最後まで読んでいただき、脊柱管狭窄症の治療に少しでも役に立てればと思います。

では、本日もよろしくお願いいたします。

※この記事はリハビリテーションの専門家で、理学療法士である運営者平林と、理学療法士イワモトの考えや意見をまとめて紹介しています。

なので、共感できる部分は共感して、納得できる内容は納得していただけると幸いです。

執筆者・運営者は、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)の国家資格を取得しており、実際に病院やクリニック、介護施設など様々な場所で現場で学んできています。

ですので、記事内で紹介している内容は、リハビリテーションの視点を持った国家資格者の視点からみた意見と臨床での事実を述べています。

それを踏まえて、記事の内容は自信を持って提供しています。

しかし、【内容が絶対正しい!】とは思わないでください。

というのも、世の中には、沢山の治療方法や治療の考え方があって。

- どれが正しくて、どれが間違っているのか?

- どれが自分に適している治療なのか?

個人的な意見も沢山あり、個人の解釈や価値観、考え方によって大きく違ってきます。

ですので、『絶対にコレが正しい治療方法だ!!』みたいな考え方はできなくて。

間違いなく言える事は、どんな治療においても、【実際に試してみないとわからないよ】。という事です。

【100%これが正しい】という治療方法は存在しません。

ですので、ここで紹介している内容も一人の理学療法士の意見である事を踏まえていただきたいと思います。

そして、この記事があなたの役に立てばうれしく思います。

1 脊柱管狭窄症の基本的な説明

脊柱管狭窄症とは、簡単に言うと背骨の後ろを通過している神経が圧迫されてしまう事をいいます。

人間の背骨は椎骨という骨が一つ一つ積み重なって出来ていて、その椎骨の中には脊柱管という土管みたいな筒があります。

この土管のような筒(これを脊柱管という)中を脊髄や血管、神経が通過しています。

そして、土管がなんらかの影響で狭くなってしまい、神経を圧迫してしまう現象が脊柱管狭窄症といいます。

この原因としては、椎間板の膨隆や背骨のズレ、厚くなってしまった靭帯など。

様々な要素によって、圧迫・狭窄されてしまうと言われています。

脊柱菅が狭くなる

↓

神経を圧迫する

↓

痛みやしびれなどが生じてしまう。

これを脊柱管狭窄症と呼びます。

※ 脊柱管狭窄症のメカニズム イラスト ※

2 脊柱管狭窄症が発生する原因

脊柱管狭窄症が生じる主な原因はいくつか言われています。

- 加齢

- 長時間のデスクワークによる腰への負担

- 肉体労働による腰への負担

- 悪い姿勢による腰への負担

など。

また、加齢だけが原因ではなく、若い世代の方でも生じる可能性のある症状です。

比較的男性に多く、50代~80代の世代に多い症状ではあります。

やはり、腰への負担が強くなり、脊柱管を狭くさせてしまう行為の積み重ねによって、脊柱管狭窄症が生じてしまう。

と考えてよいかなと思います。

※ 狭窄した脊柱管のイラスト ※

3 脊柱管狭窄症の典型的な症状

脊柱管狭窄症の症状は手や足の痛みやしびれが代表的です。

休まないと長期間歩くことが出来なくなる間欠性跛行(かんけつせいはこう)というのがあります。

他にも狭窄の出来る場所によって腰の痛みやだるさ、不快感などを感じる人もいます。

進行すると排尿障害や便秘などの症状が出ることもあります。

間欠性跛行(かんけついせいはこう)の特徴

間欠性跛行は、歩いているときに足に痛みやしびれが生じ、歩行が困難になる症状です。

休息を取ることでこれらの症状は一時的に軽減されます。

特に脊柱管狭窄症が原因の場合、上体を後ろに反らせると神経が圧迫されるため、前かがみになると症状が楽になることがあります。

ただし、前かがみの姿勢が必ずしもすべての人に適しているわけではありませんので、注意が必要です。

間欠性跛行の特徴

4 脊柱管狭窄症の発症リスクが高い人の特徴

脊柱菅狭窄症になりやすい人は、

- 重いものを持つような動作をする機会が多い人

- パソコンなど長時間固定した姿勢でいることが多い人

などが代表的です。

そのため、農業や運送業などの方は脊柱菅狭窄症になるリスクが高いと言えます。

また、悪い姿勢を頻繁にしてしまう事も原因となりますので、悪い姿勢になってしまったら、良い姿勢を意識する。

という心がけがとても重要になります。

5 脊柱管狭窄症の種類

脊柱菅狭窄症には大きく分けて3種類があります。

その3種類とは馬尾型・神経根型・2つを合わせた混合型になります。

種類① 馬尾型

第1腰椎の辺りから馬の尻尾のように何本にも分かれている神経があります。

この神経を馬尾神経と呼びます。

脊柱管の中にある馬尾が圧迫されているタイプの脊柱菅狭窄症を馬尾型脊柱菅狭窄症と呼びます。

両足に強い痺れや痛みが出ることが多く、進行すると排尿や排便の障害が出ることがあるのです。

種類② 神経根型

腰や臀部から下肢に繋がっている神経の根元の部分を神経根と呼びます。

この神経根が圧迫されているタイプの脊柱菅狭窄症を神経根型脊柱菅狭窄症と呼びます。

圧迫されている側の足のみに痺れや痛みが出ることが多いのが特徴です。

種類③ 混合型

混合型とは馬尾神経と神経根の両方が圧迫されるタイプの脊柱菅狭窄症になります。

両方の症状が同時に出るのが特徴です。

馬尾症状のチェック

6 治療方法と予防策の概要

脊柱管狭窄症の治療法は、手術と非手術の二つの方法に分けられます。症状が重い場合、多くの人が手術を選択する傾向にあります。手術を行わない方法には以下があります:

- リハビリテーション

- 血流を促進する内服薬

- 局所麻酔薬や炎症を抑制するステロイド剤のブロック注射

軽度の症状の場合、まずは手術を避けてこれらの治療を試みることが推奨されます。

リハビリ、内服薬、ブロック注射で症状が改善するかを見て、それでも効果が不十分な場合に手術を検討する流れが良いと考えられています。

また、脊柱管狭窄症の予防としては、正しい姿勢を保つことが重要です。

日常生活で悪い姿勢を続けないように心掛けることで、症状の改善が見込めます。

腰への負担が再発や悪化の原因となるため、物を持ったり置く際には注意が必要です。

高い場所から物を取るときは台を使用し、床から物を拾うときは腰を曲げずに全身を使って持ち上げるようにしましょう。

●膝を落として、体全体で持ち上げます

また、デスクワークなどが多い方は1時間に1回数分で良いので立ち上がって少し歩いてみたりするなど、同じ姿勢でずっといないようにすることが大切です。

先ほどもお伝えしたように、姿勢は大事です。

良い姿勢を身に着けて、良い姿勢を意識していく事が非常に大切になります。

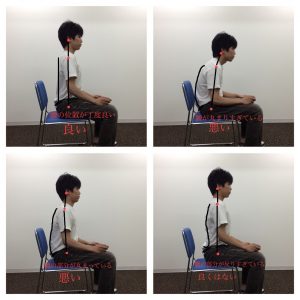

良い姿勢に関しては、下記のイラストと写真を参考にしてください。

- 立った時の姿勢

- 座っている時の姿勢

※ 良い姿勢と悪い姿勢の参考写真 ※

7 まとめ:脊柱管狭窄症の症状管理と改善の可能性

脊柱菅狭窄症や手や足にキツイ痛みや痺れなどが生じて、悪化してしまうと日常生活を行うのも困難になってしまいます。

また、脊柱菅狭窄症の種類によって症状の出方も異なりますし、日常の注意点や治療の方法が変わることもあります。

いずれにしても、脊柱菅狭窄症が疑われる場合にはなるべく早く医師の診察を受けて必要に応じて治療を行うことが大切でしょう。

また、脊柱菅狭窄症は運動など日々の生活習慣によって予防や改善効果が出ることも多いので、症状が出ても諦めずに治療や運動などを生活に取り入れていくことが大切です。

脊柱管狭窄症と診断されても、症状が治る可能性は誰にでもあります。

あきらめずに治療を継続していく気持ちがなによりも大切です。

あなたが抱えている痛みやしびれなどを治すぞ!!

という強い気持ちを持ちつつ行動していけるとあなたの症状も改善する可能性が高くなるでしょう。

執筆者として、あなたの症状が改善する事を心から応援したいと思っています。

執筆:mamotte運営者 理学療法士 平林

脊柱管狭窄症を治すためのおススメの治療法として、主に3つ紹介しています。

治療法その① リハビリを一番に頑張るのが良い。(個人的な意見が主です)

治療法その② 日常生活習慣を改める・意識する

- 改善点① 良い姿勢を意識する

- 改善点② 適度な運動を行う

- 改善点③ 腰に負担のかからない動作を行う

- 改善点④ 適正体重を保つ努力をする

治療法その③ 最終的には手術を視野にいれる

といった内容で紹介しています。

少なからず参考になると思います。

是非、参考にしてください。

最新記事 by mamotte (全て見る)

- 体重が引き起こす腰の痛み:肥満が腰痛に及ぼす具体的な影響 - 2024年5月28日

- 腰痛の背後に潜む?専門家が指摘する可能性のある12の病気 - 2022年5月4日

- 腰痛対策!医者に行く前に試すべき生活習慣の見直し方 - 2022年2月17日

1日六時間くらい椅子に座る仕事をしております。

腰、背中、肩が痛く、接骨院へは毎日欠かさず通っていますが

中々治らず、整形へ行く事にして

診察、血液を取り、骨密度、背中のレントゲンを撮ってもらった結果、

骨密度が普通の人の半分もない、脊柱管狭窄と言われ、骨粗鬆症とも言われました

これから先、何をどうしたら良いのかわかりません、今までC型肝炎の疑いがあると

違う内科へもいっております。

どうしたら良いのかわかりません

平山様

コメントありがとうございます。

運営者で理学療法士の平林です。

接骨院へ行ったり、整形に行ったり、内科に行ったりして、担当医師によって、答えが違ったり、

新たな病状の可能性を言われたりすると、不安になるだけで良くわからなくなりますよね。

1日に座り仕事だと姿勢も崩れてくるし、腰や肩なども辛くなるでしょう。

そのお気持ち、お察しします。

で、さっそくですが、

この状況の中でまず、やらなくてはいけないことは。

【今の症状(痛みやしびれ)は何をすれば少しでも軽減・改善していくのか?】

という部分を検証していくことです。

そして、諦めずに治す努力をしていかなくてはいけない。

という事です。

体の痛みやしびれといった症状は、1つだけが原因で起きていない可能性もあります。

脊柱管狭窄症の影響も少しあれば、内科的な影響も少しあるかもしれません。

つまり、AもBもCも。

この3つから影響を受けて、今の症状が起きている。

例えば、

・悪い姿勢が原因で痛みやしびれが起きているし、

・仕事やプライベートでストレスが半端なくて、痛みやしびれが生じていたり、

・筋力低下、可動域制限などによって、痛みやしびれが起きている

といった、3つからの可能性も考えられます。

なので、こればっかしは、症状が起きている可能性を一つづつ、潰していかなくてはいけません。

そして、機能の改善を目指さなくてはいけません。

現在の平山様のご状況からすると、肩や背中、腰の痛みやしびれといった所でしょうか?

それであれば、まずは、脊柱管狭窄症という診断から考えて、脊柱管狭窄症の治療を行って、症状の軽減改善を目指す。

という事が必要だと思います。

脊柱管狭窄症に対する治療アプローチを受けて、症状がどこまで軽減・改善するのか?

という事ですね。

そして、効果判定をしつつ、C型肝炎などに対しての治療アプローチなども併用していく。

といった方向性が良いのではないでしょうか。

お医者さんに行けば、行くほど、不安になって、怖くなる人はたくさんいます。

だって、検査をして、何か少しでも基準値とおかしければ、病気の可能性をバシバシ、言われるので、

それは誰だって、怖くなるし、不安でいっぱいになるでしょう。

それは、お医者さんのお仕事なので、仕方ない事だし、大切なことでしょう。

(もちろん、これを否定しているわけではありませんので)

その中で、一先ず安心してほしいのが。

どんな症状でも軽減・改善する可能性はある。

という事です。

実際に脊柱管狭窄症と診断された方でも、私は治療して、良くなった人を見てきましたし、経験もあります。

なので、とりあえず、悲観はせず、諦めずに治療を行いつつ、症状の改善を目指すといった思考が良いんじゃないかなあぁ

と思います。

お答えになっていますでしょうか。

私たちでお力になれることはさせていただきたく思いますので、コメントでもお問い合わせからでも

お気軽にご連絡ください。

では、よろしくお願いいたします。

mamotte運営者 理学療法士 平林